Классификация жевательных мышц

В анатомии принято делить жевательные мышцы на три группы в соответствии с движениями нижней челюсти, за которые они отвечают.

Мышцы, поднимающие нижнюю челюсть

-

Собственно жевательная мышца. Поднимает нижнюю челюсть при двустороннем сокращении и дополнительно смещает вперёд и в сторону сократившейся мышцы при одностороннем. Различают две части жевательной мышцы: поверхностный слой из косых волокон и глубокий из более отвесных. Сухожилиями эти пучки прикрепляются к разным участкам скуловой дуги, а общей подвижной точкой — к наружной поверхности угла нижней челюсти.

-

Височная мышца. Имеет веерообразное строение. Расходящиеся передние, средние и задние пучки крепятся к височной кости, а мощное сухожилие — к венечному отростку нижней челюсти. Если сокращаются все пучки, челюсть поднимается, а если только задние — вытягивается.

Внутренняя (медиальная) крыловидная мышца. Соединяет основную кость черепа с внутренней поверхностью угла нижней челюсти. Поднимает и выдвигает вперёд челюсть при двустороннем сокращении и смещает в противоположную сторону при одностороннем.

Мышцы, опускающие нижнюю челюсть

Особенностью жевательных мышц этой группы являются две подвижные точки крепления: на нижней челюсти и на подъязычной кости.

-

Челюстно-подъязычная мышца. Образует дно полости рта, одним концом прикрепляясь к подъязычной кости, а другим — к внутренней поверхности нижней челюсти. При работе мышцы одна из частей связки остаётся статичной. Если это подъязычная кость — челюсть опускается. Если двигается верхняя челюсть, подъязычная кость сдвигается вперёд и вверх (это необходимо при глотании).

-

Подбородочно-подъязычная мышца. Связывает подъязычную кость с центральным отделом нижней челюсти (внутренняя поверхность подбородка). Принцип действия такой же, как у челюстно-подъязычной мышцы.

Переднее брюшко двубрюшной мышцы. Эта мышца примечательна тем, что две её части (брюшки) имеют различное эмбриологическое происхождение и контролируются разными нервами. К жевательной мускулатуре относится только переднее брюшко. Один его конец находится в районе подбородка, а второй крепится к подъязычной кости. При сокращении либо опускается и смещается назад нижняя челюсть, либо поднимается подъязычная кость.

Мышцы, выдвигающие нижнюю челюсть

Латеральная крыловидная мышца. Соединяет основную кость черепа с шейкой нижней челюсти. Имеет две головки, благодаря чему часть волокон крепятся к височно-нижнечелюстному суставу и способствуют его вращательным движениям. При двустороннем сокращении латеральная крыловидная мышца выдвигает челюсть вперёд, а при одностороннем — смещает в противоположную сторону .

Все перечисленные мышцы являются парными, то есть имеют свои зеркальные отражения с противоположной стороны лица. Таким образом, общее количество жевательных мышц у человека — 14.

Клиническая картина

Симптомы синдрома КПС часто трудно отличить от других видов боли в пояснице. Наиболее распространенные симптомы включают:

- Боль в пояснице.

- Боль в бедрах.

- Дискомфорт при длительном сидении.

- Локальная болезненность задней поверхности КПС (рядом с задней верхней подвздошной остью).

- Боль возникает при механическом напряжении сустава, например, при наклоне вперед.

- Отсутствие признаков неврологического дефицита/напряжения нервных корешков.

- Аберрантные движения КПС.

- Сустав может быть гипер- или гипомобильным, что может вызвать боль.

- Боль обычно локализуется непосредственно над КПС.

- Пациенты могут жаловаться на острую, колющую и/или стреляющую боль, которая распространяется вниз по задней поверхности бедра, не ниже колена.

- Боль может имитировать корешковую боль и, соответственно, быть ошибочно диагностирована как корешковая боль.

- Пациенты часто жалуются на боль, когда они сидят, лежат на ипсилатеральной стороне или поднимаются по лестнице.

Дифференциальная диагностика

Синдром КПС является спорным диагнозом, поэтому боль и травма КПС обычно упускаются из виду. Это состояние часто определяется, как дисфункция (термин, который служит собирательным термином для различных состояний).

Дифференциальный диагноз должен включать:

- Корешковую боль.

- Синдром грушевидной мышцы.

- Анкилозирующий спондилит.

- Фасеточный синдром поясничного отдела.

- Спондилоатропатия.

- Бурсит большого вертела.

- Перелом бедренной кости.

- Синдром перегрузки тазобедренного сустава.

Функции гипофиза

Как уже упоминалось, гипофиз посредством гормонов дирижирует работу эндокринных желез, которые, в свою очередь, вырабатывают собственные гормоны. Мало того, орган выделяет и другие гормоны, которые действуют самостоятельно, а не посредством периферических желез. В соответствии с этим, выделяют:

- Эффекторные гормоны, которые оказывают непосредственное влияние на органы-мишени. Например, гормон роста стимулирует рост костей в длину.

- Тропные гормоны — те, что регулируют выработку эффекторных гормонов в других эндокринных железах. Например, тиреотропный гормон повышает синтез и секрецию гормонов щитовидной железы.

Далее мы рассмотрим основные гормоны гипофиза в контексте их биологической роли в организме.

Гормоны передней доли гипофиза

Соматотропный гормон

Соматотропный гормон (соматотропин) также называют гормоном роста. Название прекрасно отражает основную функцию данного вещества — он обеспечивает рост практически всех тканей в организме. Это достигается за счет активации деления и увеличения размера клеток, усиления поступления в них белка и аминокислот. Также гормон стимулирует использование запасов жиров в организме, способствует росту костей и хрящей, повышает уровень глюкозы в крови.

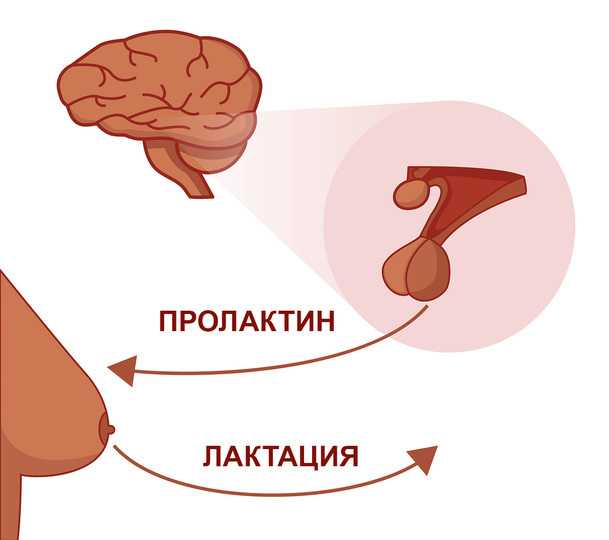

Пролактин

Главным образом пролактин влияет на молочные железы и матку у женщин. Этот гормон стимулирует рост и развитие молочных желез, образование в них молока и секрецию последнего, способствует процессу имплантации эмбриона. Помимо этого пролактин участвует в формировании полового поведения, потенцирует действие лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов на половые железы

Причем последнее имеет важное значение не только для женщин, но и мужчин

Рисунок 2. Гормон пролактин отвечает за выработку молока у кормящей женщины. Изображение: kavusta / Depositphotos

Рисунок 2. Гормон пролактин отвечает за выработку молока у кормящей женщины. Изображение: kavusta / Depositphotos

Тиреотропный гормон

Тиреотропный гормон (тиреотропин) отвечает за регуляцию функций щитовидной железы. При повышении его секреции щитовидная железа активнее продуцирует и секретирует гормоны в кровь, а при понижении наблюдаются обратные процессы. Можно сказать, что гипофиз контролирует все виды обмена (белковый, липидный и углеводный) посредством влияния на щитовидную железу. Последняя вырабатывает тироксин и трийодтиронин, которые и приводят в действие «планы» гипофиза.

Фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны

Эти гормоны прежде всего оказывают влияние на работу половых желез: яичек и яичников. Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) способствует продукции сперматозоидов у мужчин, а также созреванию фолликулов у секреции эстрогенов у женщин. Лютеинизирующий гормон (ЛГ) контролирует продукцию тестостерона у мужчин и стимулирует овуляцию у женщин.

Адренокортикотропный гормон

Еще один представитель тропных гормонов гипофиза — адренокортикотропный гормон (АКТГ). Его задача состоит в регуляции функций надпочечников — небольших, но очень важных желез, находящихся над обеими почками. Надпочечники вырабатывают множество гормонов, влияющих на артериальное давление, иммунитет, ионный баланс в организме и множество других процессов, но все это происходит «по поручению» гипофиза.

Гормоны задней доли гипофиза

Как уже было сказано, гормоны нейрогипофиза не являются его собственными, они вырабатываются в гипоталамусе. Тем не менее их роль рассматривают в контексте функций гипофиза, поскольку скапливаются и секретируются они именно в нем.

Антидиуретический гормон

Главной функцией антидиуретического гормона (АДГ) является реабсорбция воды в почках. Если АДГ не выделяется в должной мере, объем мочи может превышать 20 литров в сутки! Также гормон способствует сужению сосудов, поэтому второе его название — вазопрессин. Обе функции крайне важны для поддержания нормального артериального давления, что особенно актуально при кровотечениях.

Рисунок 3. Влияние гормонов гипофиза на органы человека. Изображение: megija / Depositphotos

Рисунок 3. Влияние гормонов гипофиза на органы человека. Изображение: megija / Depositphotos

Окситоцин

Окситоцин играет важнейшую роль в родовой деятельности. Он стимулирует сокращение матки во время родов, что способствует изгнанию плода. Также гормон способствует выделению молока при кормлении грудью. Этот процесс запускается менее чем через минуту после того, как ребенок прильнул к соску матери.

Окситоцин оказывает существенное влияние на социальное поведение человека. Он облегчает временную привязанность между незнакомыми людьми, повышая доверие между ними. Кроме того, гормон влияет на родительское поведение, концентрация окситоцина в крови матери имеет прямую корреляцию с ее привязанностью к ребенку⁶.

Строение гипофиза

В строении органа выделяют переднюю, заднюю и промежуточную доли, а также ножку гипофиза, в которой проходят сосуды и нервы. Передняя доля (аденогипофиз) — самая большая и занимает порядка 60-70% объема железы. Эта часть органа представлена эпителиальными гормон-продуцирующими клетками. Здесь вырабатывается большинство гормонов гипофиза. Клеточный состав аденогипофиза крайне разнообразен. Функции некоторых продуцируемых здесь веществ до сих пор остаются не совсем понятными.

Задняя доля (нейрогипофиз) представлена тканью нервного происхождения и не содержит клеток, вырабатывающих гормоны. Однако в данную область транспортируются «импортные» гормоны из гипоталамуса и уже отсюда, из задней доли, они поступают в кровь. Клетки нейрогипофиза в этом процессе играют лишь вспомогательную роль.

Промежуточная доля у человека несколько атрофирована и занимает совсем небольшую часть железы. Здесь продуцируется лишь меланоцитстимулирующий гормон.

Первый слой поверхностных мышц спины (рис. 132).

Трапециевидная мышца (т. Trapezius) имеет треугольную форму, широкое основание мышцы обратная задней срединной линии, а боковая суженная часть — до лопатки. Мышца расположена поверхностно, занимает верхнюю часть спины и заднюю область шеи. Вместе оба одноименные мышцы имеют форму трапеции.

Трапециевидная мышца имеет три части: верхнюю — нисходящую часть (pars descendens) среднюю — поперечную часть (pars transvena) нижнюю — восходящую часть (pan ascendens).

Начало, трапециевидная мышца начинается короткими сухожилиями от внешнего затылочного выступа, при средней трети верхней Каркова линии затылочной кости, Каркова связи, остистых отростков VII шейного и всех грудных позвонков, а также от надостьовои связи.

Прикрепление: верхние пучки мышцы направляются вниз и в сторону, прикрепляются к задней поверхности наружной трети ключицы; средние пучки идут почти горизонтально и прикрепляются к надплечового отростка лопатки и ости лопатки; нижние пучки мышцы направляются вверх и в сторону, продолжаются в СУХОЖИЛЬНОЙ пластинку, прикрепляется к ости лопатки.

На уровне остистого отростка VII шейного позвонка оба мышцы образуют четырехугольную СУХОЖИЛЬНОЙ пластинку, на этом месте в живого человека хорошо заметное углубление. Верхнебоковом край этой мышцы образует заднюю сторону бокового треугольника шеи. Нижнебоковой край «пересекает» широчайшая мышца спины и при средней край лопатки, а также образует медиальную сторону треугольника «выслушивания». Нижняя сторона этого треугольника соответствует верхнему краю широчайшей мышцы спины, а боковая — нижнему краю большого ромбовидного мышцы.

Функция: трапециевидная мышца при сокращении всех его частей приближает лопатку к позвоночнику. Верхние пучки мышцы тянут лопатку вверх и медиально. При сокращении нижних пучков мышцы лопатка, наоборот, смещается вниз и медиально, вращаясь противоположно. При этом нижний угол лопатки смещается вперед и в сторону, а боковой угол — вверх и медиально. Итак, верхние и нижние пучки при поочередном сокращении участвуют во вращении лопатки вокруг стреловой (сагиттальной) оси. При сокращении обоих мышц и фиксированной лопатке трапециевидные мышцы разгибают шейный отдел позвоночника и отклоняют голову назад, при одностороннем сокращении они несколько возвращают лицо в противоположную сторону.

Кровоснабжение: поперечная артерия шеи, а также затылочная, надлопаточную, задние мижреброви артерии.

Иннервация: дополнительный нерв, ветви шейного сплетения (С3-С4).

Широчайшая мышца спины (т. Latissimus doni) является плоским и имеет треугольную форму, занимает подлопаточную, поясничную и крестцовую спинные участка. Мышца расположена поверхностно, только его верхний край у позвоночника прикрыт восходящей (нижней) части трапециевидной мышцы. Внизу боковой край широчайшей мышцы спины образует медиальную сторону поясничного треугольника (боковую сторону этого треугольника образует край наружной косой мышцы живота, нижнюю — подвздошный гребень). Нижние пучки этой мышцы направлены вверх и в сторону, в направлении подмышечной ямки. Верхние пучки мышцы расположены почти горизонтально. Широчайшая мышца спины прикрывает своими верхними пучками нижний угол лопатки, затем, сужаясь, прилегающей снизу большого круглого мышцы.

Начало: широким апоневрозом мышца начинается от остистых отростков нижних 6 грудных и всех поясничных позвонков (вместе с поверхностной пластинкой грудо-поясничной фасции), от гребня подвздошной кости и срединного крестцового гребня. Вверху часть мышечных пучков широчайшей мышцы спины начинаются от нижних 3-4 ребер и нижнего угла лопатки. Эти пучки имеют вид зубцов и заходят между зубцами наружной косой мышцы живота. В этом месте между ними размещена синовиальная сумка.

Прикрепление: широчайшая мышца спины с помощью плоского узкого, но толстого сухожилия прикрепляется к гребню малого бугорка плечевой кости.

Функция: широчайшая мышца спины приводит плечо к туловищу и привлекает его (пронуе), разгибает плечо, опускает руку, тянет ее назад и медиальную, опускает лопатку. При фиксированных верхних конечностях оба мышцы приближают к ним (поднимают) туловище.

Рис. 132. Поверхностные мышцы спины. А — первый слой. Б — второй слой

Кровоснабжение: грудо-спинной артерия и задняя огибающего артерия плеча от плечевой артерии, а также задние мижреброви артерии.

Источники

- Гайтон А.К. Медицинская физиология / А.К. Гайтон, Дж.Э. Холл / Пер. с англ.; Под ред. В.И. Кобрина. — М.: Логосфера, 2008. — 1296 с .: ил.

- Физиология гипоталамо-гипофизарной системы : учебное пособие / Н.В. Ворохобина, В.Р. Слободской, С.Н. Фогт ; Северо-Западный гос. мед. ун-т им. И.И. Мечникова. – СПб., 2012. – 50 с.

- Еременко Т. В., Матезиус И. Ю., Мациевский Н. А. Пролактинома: учебное пособие. — СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2021. — 40 с.

- Ворохобина Н. В., Баранов В. Л., Матезиус И. Ю. Акромегалия: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение: учебно-методическое пособие. — СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2020. — 52 с.

- Синдром Иценко–Кушинга: классификация, этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение: учебно-методическое пособие / И.П. Серебрякова, З.Р. Шафигуллина.— СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2017.— 36 с.

- Игишева Людмила Николаевна Информационные системы в комплексной оценке и прогнозе состояния здоровья детей школьного возраста // МиД. 2008.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЖИРОВОЙ ТКАНИ

Липома

Одна из самых частых доброкачественных опухолей (30—40%). Может возникнуть всюду, где есть жировая ткань. При локализации в дерме обычно инкапсулированная, в других участках тела слабо отграничена. Озлокачествляться могут опухоли, локализованные в забрюшинном пространстве, другие локализации практически не озлокачествляются. Липомы нередко бывают множественными, иногда развиваются симметрично. Рост их не связан с общим состоянием организма. Опухоль имеет форму узла дольчатого строения. При длительном существовании в липоме могут развиваться дистрофические изменения, обызвествление, оссификация.

Существуют многочисленные варианты зрелых жировых опухолей, которые отличаются от классической липомы как клиническими проявлениями, так и некоторыми морфологическими особенностями.

Миелолипома

Редкая опухоль, чаще встречается в забрюшинном пространстве, клетчатке малого таза, надпочечниках. Не озлокачествляется.

Подкожная ангиолипома

Многочисленные болезненные узлы. Встречается чаще в молодом возрасте у мужчин на передней стенке живота, на предплечье.

Веретеноклеточная липома

Наблюдается чаще у взрослых мужчин (90%). Узел округлой формы, плотный, медленно растущий, чаще локализован в области плечевого сустава, спины. Рецидивы и метастазы после иссечения не описаны, несмотря на тот факт, что опухоль может инфильтрировать окружающие ткани.

В хондро- и остеолипомах выявляют метапластические участки костной и хрящевой ткани.

Доброкачественный липобластоматоз

Подразделяется на узловатую (добр. липобластома) и диффузную (добр. липобластоматоз) формы. Болеют чаще мальчики до 7 лет (88%). Опухоль локализуется на нижней конечности, в области ягодиц и на верхней конечности — надплечье и кисть. Описаны также поражение шеи, средостения, туловища. Опухолевый узел инкапсулированный, дольчатый, шаровидной формы, может достичь 14 см. После хирургического лечения возможны рецидивы, иногда повторные. Метастазы не описаны.

Гебернома (фетальная липома)

Липома из липобластов, псевдолипома — исключительно редкая опухоль, локализуется в местах, где имеется бурый жир (шея, аксилярная область, сина, средостение). Представлен дольчатым узлом обычно маленького размера. Не рецидивирует и не метастазирует.

Мышцы внутренней части бедра

Анатомия приводящих мышц бедра сложная. Эти мускулы представляют собой волокна, служащие для приведения массивной кости бедра внутрь. Участвуют во всех движениях, связанных с поднятием и сгибанием конечности. Рассмотрим элементы, которые относятся к данной группе.

Тонкая мышца

Длинная, лентовидная. Находится поверх всех прочих мышечных элементов, одной стороной соединена с лобковой костью, второй – с большой берцовой. Принимает участие в разгибании и повороте голени.

Большая приводящая мышца

Самая массивная в данной группе, заполняет собой внутреннее пространство бедренного участка. Соединяется с лобковой костью и седалищным бугром с одного конца, с БК изнутри – вторым.

Длинная приводящая

Уплощенная и массивная. Отходит из таза, идет к внутренней серединной области БК. Способствует выполнению тех же физических действий, что и другие элементы данной группы.

Физическая терапия

Цель первого этапа лечения — уменьшить воспаление с помощью пакетов со льдом и противовоспалительных препаратов.

Вторая цель — улучшить подвижность с помощью мобилизаций, манипуляций или лечебной физкультуры.

Если есть жалобы на нестабильность, может быть полезно использовать крестцово-подвздошный пояс для временной поддержки таза, а также прогрессивную стабилизирующую тренировку для улучшения двигательного контроля и стабильности.

Если КПС сильно воспален, можно также использовать крестцово-подвздошный пояс.

Постуральные и эргономические рекомендации помогут пациенту снизить риск повторной травмы.

Стабильность кора

Упражнения являются основным компонентом программы лечения боли в области КПС. Было доказано, что в этом случае эффективны упражнения, ориентированные на улучшение стабильности кора.

Стабилизирующие упражнения

Для того чтобы сконцентрироваться на сокращении локальных мышц поясницы (без включения глобальной мускулатуры), необходимо улучшать проприорецепцию и двигательный контроль. Также необходимо работать в изометрическом режиме с двумя основными стабилизаторами — поперечной мышцей живота и многораздельными мышцами поясницы. Эти мышцы необходимо тренировать на низких уровнях максимального произвольного изометрического сокращения

Важно поддерживать контролируемое дыхание и нейтральный лордоз в упражнениях с отягощением

Необходимо соблюдать следующие принципы: вдыхайте и выдыхайте, подтягивайте нижнюю часть живота ниже пупка осторожно и медленно, не двигая верхней частью живота, спиной или тазом. Кроме того, физиотерапевт может пальпировать многораздельные мышцы

Это нужно для обеспечения эффективной мышечной активации

Кроме того, физиотерапевт может пальпировать многораздельные мышцы. Это нужно для обеспечения эффективной мышечной активации.

Особенности строения гладких мышц

Мышцы данной группы находятся практически во всех важных внутренних органах, таких, как кишечник, желудок, матка, также они присутствуют в стенках сосудов, коже и глазах. Гладкая мускулатура выполняет непроизвольные движения, подчиняясь лишь автоматическим сигналам нервной системы.

Клетки мышц имеют веретенообразную форму, они укорачиваются вследствие скольжения своих нитей. Скорость этого процесса гораздо медленнее, чем у скелетных мышц, благодаря чему они способны долгое время находиться в напряженном состоянии, не затрачивая для этого много энергии.

Важной особенностью гладких мышц является их способность сохранять форму, измененную растяжением или деформацией, а также высокая пластичность, что немаловажно для работы внутренних органов.

Мышцы этой группы характеризуются самым медленным сокращением и расслаблением, которое может продолжаться до нескольких десятков секунд. Также они могут долгое время находиться в состоянии тонуса, практически не утомляясь.

Основные функции гладкой мускулатуры:

•

- поддержание давления в полых внутренних органах (мочеточник, кишечник, матка);

- сокращаясь, они обеспечивают естественную перистальтику органов и их опорожнение;

- регулируют давление в кровеносных сосудах;

- в органах зрения обеспечивают расширение и сужение зрачка;

- расположенные на кожных покровах, они способствуют выделению подкожного жира.

Тестирование дисфункций КПС

TG/G Влево по левой оси

Правый верхний край крестца “застрял” во флексии

- Тест флексии стоя – положительный справа

- Тест флексии сидя- положительный справа

- Правая нога длиннее

- Тест пружинения положительный

- Sulcus глубокий справа

- Левый угол дорзокаудальный

- Тест сфинкса – улучшение

- Тест молящегося – усугубление

- Дуга открыта вправо

TD/D Вправо по правой оси

Левый верхний край крестца “застрял” во флексии

- Тест флексии стоя – положительный слева

- Тест флексии сидя- положительный слева

- Левая нога длиннее

- Тест пружинения положительный

- Sulcus глубокий слева

- Правый угол дорзокаудальный

- Тест сфинкса – улучшение

- Тест молящегося – усугубление

- Дуга открыта влево

TG/D Влево по правой оси

Левый верхний край крестца “застрял” в экстензии

- Тест флексии стоя – положительный слева

- Тест флексии сидя- положительный слева

- Левая нога длиннее

- Тест пружинения отрицательный

- Sulcus глубокий справа

- Левый угол дорзокаудальный

- Тест сфинкса – усугубление

- Тест молящегося – улучшение

- Дуга открыта вправо

TD/G Вправо по левой оси

Левый верхний край крестца “застрял” в экстензии

- Тест флексии стоя – положительный слева

- Тест флексии сидя- положительный слева

- Левая нога длиннее

- Тест пружинения отрицательный

- Sulcus глубокий справа

- Левый угол дорзокаудальный

- Тест сфинкса – усугубление

- Тест молящегося – улучшение

- Дуга открыта вправо

Флексия (нутация)

Крестец “застрял” во флексии

- Тест флексии стоя – не показателен

- Тест флексии сидя- не показателен

- Оценка длины ног – не показательна

- Тест пружинения – хорошая первая фаза, слабая вторая фаза

- Sulcus – тест не показателен

- Углы на одном уровне

- Тест сфинкса – не покозателен

- Тест молящегося – не покозателен

- Дуга – тест не показателен

Экстензия (Контрнутация)

Крестец “застрял” в экстензии

- Тест флексии стоя – не показателен

- Тест флексии сидя- не показателен

- Оценка длины ног – не показательна

- Тест пружинения – первая и вторая фазы не выражены

- Sulcus – тест не показателен

- Углы на одном уровне

- Тест сфинкса – не покозателен

- Тест молящегося – не покозателен

- Дуга – тест не показателен

Унилатеральная дисфункция справа (Unilat D)

Крестец “застрял” справа в КПС

- Тест флексии стоя – справа

- Тест флексии сидя- справа

- Правая нога длиннее

- Тест пружинения – отрицательный

- Sulcus глубокий справа

- Правый угол каудо-дорсальный

- Тест сфинкса – улучшение на sulcus, усугубление на углах

- Тест молящегося – усугубление на sulcus, улучшение на углах

- Дуга – тест не показателен

Унилатеральная дисфункция слева (Unilat G)

Крестец “застрял” слева в КПС

- Тест флексии стоя – слева

- Тест флексии сидя- слева

- Левая нога длиннее

- Тест пружинения – отрицательный

- Sulcus глубокий слева

- Левыйугол каудо-дорсальный

- Тест сфинкса – улучшение на sulcus, усугубление на углах

- Тест молящегося – усугубление на sulcus, улучшение на углах

- Дуга – тест не показателен