Как устроен череп, какие функции выполняет

Черепная коробка является частью скелета человека. По сути, она образовывает костный каркас головы.

Эта часть скелета имеет свои особенности, например, рост и развитие костей черепа происходит до достижения человеком возраста 30-32 лет. Кроме того, по мере взросления у человека изменяются пропорции соотношения мозгового и лицевого отделов, исчезают хрящи, расположенные между костями основания черепа, а также зарастают роднички (неокостеневшие участки свода черепной коробки, соединяющие его части).

Анатомическое строение черепа включает 23 кости, два отдела – мозговой и лицевой, при этом первый значительно превышает по объёму второй.

В лицевой части черепной коробки расположены парные и непарные кости: сошник, решётчатая и подъязычная кости, нижняя челюсть, нижняя носовая раковина, верхняя челюсть, носовая, нёбная, скуловая и слёзная кости.

Мозговая часть черепа делится на свод и основание, и образована лобной, затылочной, клиновидной, теменными и височными костями. В области темечка расположены теменные кости и теменные бугры – характерные выпуклые части костной ткани. В височных костях находятся пирамидные отростки, содержащие вестибулярный аппарат и слуховые рецепторы.

Все кости черепной коробки соединены швами – неподвижными образованиями фиброзной структуры. Исключение составляет нижняя челюсть – она подвижна, и соединяется с основной частью черепа связками и височно-нижнечелюстными парными суставами.

Для чего в человеческом организме предусмотрен череп? В первую очередь, он является защитным коробом для головного мозга. Череп представляет собой костный каркас головы, он определяет её форму. Можно утверждать, что именно защитная функция является основной функцией этой костной структуры.

В области черепа располагаются исходные отверстия дыхательного и пищеварительного тракта, а также органы чувств человека, к его костям крепятся мимические мышцы, которые, вместе с костями, определяют черты лица человека.

Благодаря подвижности нижней челюсти, человек имеет возможность осуществлять жевательную функцию. Кости черепа являются частью речевого аппарата, дающего возможность коммуникации посредством членораздельной речи, а кости самих челюстей представляют собой основание зубов.

Затылочная кость мозговой части черепа соединяет его с позвоночником, в ней предусмотрено отверстие для перехода головного мозга в спинной.

Дыхательная и речевая деятельность, поглощение пищи, работа почти всех органов чувств и головного мозга практически невозможны, если черепная коробка не может полноценно выполнять свои функции.

Показания для исследования

Диагностика черепа проводится по рекомендации доктора, который выписывает направление, основываясь на появлении соответствующей симптоматики или в случаях, когда есть подозрение на патологические изменения в рассматриваемой области. Томография черепа считается одной из самых безопасных, однако есть целый ряд противопоказаний к ее проведению.

Определение внутричерепного давления

Проведение МРТ показано при определении внутричерепного давления для выявления причин, провоцирующих отклонения от нормы. Такая процедура обычно выполняется без контрастного усиления и занимает около получаса.

Исследование черепно-мозговых нервов

Спазмы лицевых мускулов с сокращениями клонического или тонического характера являются основным внешним симптомом, при возникновении которого доктор выдает направление на МРТ. Импульсная последовательность определяется в зависимости от того, какой черепной нерв нужно исследовать. По аналогичному принципу происходит закладка блоков срезов.

Другие показания

Стандартный перечень показаний к проведению магнитно-резонансной томографии черепа достаточно широк. В общем случае сканирование требуется для диагностики состояния черепной коробки и выявления патологических изменений. Проведение МРТ показано при следующих состояниях:

- синусит;

- пароксизмальные расстройства;

- рассеянный склероз;

- инсульт;

- диагностика изменений в хиазмально-селлярной области;

- заболевания нервной системы;

- диагностированный ВИЧ;

- определение изменений в основании черепа;

- аномалии или отклонения в развитии сосудов;

- частые или постоянные головные боли;

- нарушения речи, слуха, зрения, их частичная или полная потеря;

- опухолевые образования в головном мозге;

- ушибы, ЧМТ;

- патологические изменения сосудов головного мозга (ишемия, кровоизлияния);

- отмирание клеток головного мозга.

Показания и противопоказания к назначению рентгена черепа

Из-за того, что процедура проходит с применением рентгеновского облучения, проводить её следует только по направлению доктора, и только в случаях, когда есть объективная необходимость получить информацию о состоянии костей черепа именно таким способом.

Среди показаний к рентгену черепа:

- подозрение на черепно-мозговые травмы (открытые или закрытые);

- опухолевые процессы;

- возможные аномалии развития – врождённые или приобретённые;

- патологии ЛОР-органов, например, носовых пазух;

- наличие ряда симптомов с невыясненной этиологией: нарушений сознания, головокружений, постоянных сильных головных болей, симптомов гормонального нарушения.

Что касается противопоказаний, они связаны с получаемой в процессе диагностики дозой радиации. Например, беременным женщинам, особенно в первом триместре, вообще не рекомендованы методы обследования, связанные с использованием рентген-облучения. По возможности доктор назначает более щадящие для плода способы диагностики.

Вторая категория пациентов, которым рентгенография черепа назначается с осторожностью – дети. Детский возраст не является абсолютным противопоказаниям для проведения процедуры, более того, в некоторых случаях рентген черепной коробки является объективной необходимостью, например, если нужно подтвердить имеющиеся у врача подозрения на врождённые патологии развития костей

Считается, что современные рентген-аппараты во время диагностики не могут значительно облучить ребёнка. Так, допустимая доза облучения в год для человека – не более 50 микрозивертов в год, а аппаратура для рентгенографии за сеанс “выдаёт” пациенту дозу не более 0,08 микрозиверта. В данном случае проблемой является тот факт, что не каждое медицинское учреждение имеет в своём распоряжении современные рентген-аппараты с дозированным облучением, а в рентген-кабинетах чаще встречается устаревшая техника, которая эксплуатируется не одно десятилетие. Тем не менее от проведения рентгена черепа малыша иногда просто нельзя отказаться. Этот способ диагностики – один из самых востребованных в детской нейрохирургии, травматологии и неврологии. При наличии некоторых показаний, рентгенография черепа проводится даже для новорождённых младенцев.

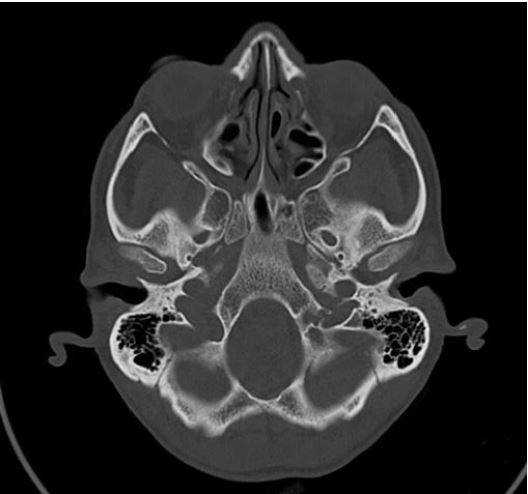

Методика проведения КТ основания черепа

Компьютерная томография проводится на специальном оборудовании – томографе. Это устройство в виде кольца, в котором находится подвижный источник рентгеновских лучей и детекторы, вращающийся по окружности вокруг тела пациента. Для этого в центре томографа имеется отверстие, называемое апертурой. Во время сканирования пациент находится в положении лежа головой к устройству, на столе, проходящем через аппарат.

Само обследование не сопровождается неприятными ощущениями, абсолютно безболезненно. Следует четко выполнять указания медицинского персонала, соблюдать неподвижность. Само сканирование занимает всего пару минут. При использовании контрастных препаратов обследование может длиться более 15 минут. Контраст вводится внутривенно в середине процедуры.

Методика выполнения КТ основания черепа

Перед обследованием обязательно сообщите сотрудникам нашей клиники об имеющихся у пациента проблемах со здоровьем, хронических заболеваниях, перенесенных травмах, оперативных вмешательствах, аллергических реакциях.

Расшифровка полученных снимков может занять до 2 часов, в зависимости от количества пациентов. Результаты обследования в виде письменного заключения врача-рентгенолога и компакт-диска с полученными изображениями необходимо передать вашему лечащему врачу. Вы также можете получить консультацию врача-диагноста, чтобы узнать, что обнаружило обследование.

Нормальный мозг при нейросонографии

В норме сосудистые сплетения почти полностью занимают просвет боковых желудочков (за исключением передних и задних рогов!), симметричны по размерам и эхогенности, имеют ровные и четкие контуры. Легкая асимметрия боковых желудочков (до 2 мм) встречается в 50% случаев и не является признаком патологии.

В паренхиме полушарий мозга вокруг боковых желудочков, преимущественно лобных и затылочных рогов, часто симметричные зоны повышенной эхогенности с размытым контуром — нормальный вариант для недоношенных и незрелых детей; обычно на 2-м месяце жизни бесследно исчезают. Эхоплотность этих зон на уровне сосудистых сплетений характерно для гипоксически-ишемических проявлений — перивентрикулярная лейкомаляции.

Сглаженность борозд и извилин у зрелого, доношенного ребенка может быть признаком отека мозга или свидетельствовать о врожденном пороке развития мозга.

Особенности НСГ у недоношенных детей:

- относительно большее количество спинномозговой жидкости — обычно шире межполушарная щель, субарахноидальное пространство, сильвиевы борозды и боковые желудочки;

- ткань мозга более податлива и боковые желудочки могут увеличиваться («натекать») в зависимости от положения головы;

- сосудистые сплетения относительно шире;

- чаще визуализируются полости прозрачной перегородки и Верге;

- видно гиперэхогенную полоску герминального матрикса в области отверстий Монро;

- дифференцированность борозд и извилин мозга снижена.

Задача. Нейросонграфия у недоношенного 28 недель: на поперечном (1) и продольном (2) срезах хорошо видно структуры мозга, поверхность незрелого мозга гладкая.

Берегите себя, Ваш Диагностер!

Суть рентгенологического исследования

Рентген головного мозга основывается на разной способности тканей поглощать рентгеновское излучение. Трубка аппарата посылает пучок лучей на чувствительный к свету элемент, которым в данной ситуации является фотопленка. Некоторая их часть достигает пленки без затруднений, а часть – задерживается органами. Чем более плотной является ткань, тем больше лучей она пропустит. Костные ткани очень плотные, они практически не пропускают лучи, а вот полости, в которых содержится воздух, никак лучам не препятствуют.

Головной мозг также очень хорошо пропускает рентгеновское излучение, что легко объяснить тем, что он на 90% состоит из воды. В итоге получается, что при исследовании внутренних органов образуется тень различной интенсивности. Чем темнее тень, тем более яркой она будет на снимке, и наоборот. Снимки, получаемые при рентгене мозга, являются негативом, по сути.

Требования к подготовке, порядок проведения рентгенографии черепа

Этот вид рентгена не требует осуществления подготовительных мероприятий. До его проведения, доктор уточняет факт отсутствия беременности, если речь идёт о пациентке женского пола, объясняет, как именно будет проходить процедура, сколько снимков необходимо будет сделать, что требуется от обследуемого в процессе. Если процедура назначена ребёнку, родители готовят его к диагностике, доступно для малыша объясняют, как ему необходимо себя вести. Никаких ограничений по диете или количеству физических нагрузок перед обследованием врачи не устанавливают, если их не требует общее состояние пациента независимо от назначенной процедуры.

Перед началом диагностики доктор просит пациента снять с головы и шеи все металлические украшения и аксессуары, так как они могут отразиться на снимках в виде дополнительных затемнений, искажая тем самым результаты.

Фиксация изображения может осуществляться в разных позах – пациент может лежать, сидеть или стоять, в зависимости от того, какая область обследуется. Тело обследуемого закрывают специальным защитным фартуком со свинцовыми пластинами. Голову, при необходимости, могут фиксировать специальными ремнями или валиками, чтобы обеспечить её полную неподвижность во время запечатления снимка. Доктор делает необходимое количество снимков. В процессе он может поменять пациенту расположение и позу.

Снимки могут выполняться в таких проекциях:

- аксиальной;

- полуаксиальной;

- передне-задней;

- задне-передней;

- правой боковой;

- левой боковой.

Существует также такое понятие, как способы рентгенографии. Оно подразумевает осуществление фиксации изображения в специальных проекциях, позволяющих получить изображение конкретного участка. Например, способы по Резе, Гинзбургу и Голвину отличаются между собой, но все они дают обзор зрительных каналов и верхней глазничной щели. Снимки по Шюллеру, Майеру и Стенверсу позволяют изучить состояние височных костей.

Чаще всего врачу для постановки диагноза достаточно снимков в двух проекциях – передней и одной из боковых. Вся процедура длится не более 5 минут. Она абсолютно безболезненна, а единственные нетипичные ощущения, которые могут возникнуть из-за неё – металлический привкус во рту из-за воздействия рентген-облучения.

Строение головного мозга новорожденных

Оболочки и цистерны мозга

Головной мозг защищает многослойный футляр оболочек: твердая, паутинная, мягкая.

Твердая оболочка на основании черепа неразрывна с надкостницей, в крыше крепится рыхло; отростки (серп мозга, палатка и серп мозжечка, крышка турецкого седла) разделяют отсеки; между слоями венозные синусы (сагиттальный, прямой, поперечный, клиновидный, пещеристый, межпещеристый).

Паутинная оболочка бессосудистая; с твердой оболочкой стыкуется рыхло, в некоторых местах грибовидными выростами; переходит с извилины на извилину, не погружаясь в борозды; с мягкой оболочкой соединяется тонкими нитями.

Мягкая (сосудистая) оболочка проникает во все борозды и прилегает к веществу мозга; состоит из сосудов и обильно питает серое вещество; образует сосудистые сплетения желудочков.

Как читать результаты МРТ головного мозга

Теперь попробуем прочитать заключение МРТ головного мозга с расшифровкой снимков на следующем примере:

- Техника сканирования – перечисляются режимы, в которых проводилось исследование;

- На серии томограмм определяются мелкие очаги ишемии – участки белого вещества головного мозга, испытывающие дефицит кислорода (возрастные изменения). Любые очаговые изменения вне зависимости от локализации — патология;

- Далее описывается кора головного мозга – незначительная атрофия лобно-височных долей также является возрастными изменениями (исследование проводилось у пожилого человека);

- Затем описывается система желудочков головного мозга – полостей, в которых циркулирует спинномозговая жидкость – если они не расширены, имеют нормальную форму, значит все в норме.

- Мозолистое тело, мозжечок и ствол мозга без изменений;

- Далее идет описание гипофиза – железы, расположенной на основании мозга (незначительное уплощение возможно в норме), области перекреста зрительных нервов, синусы внутренней сонной артерии – также без изменений, так как нет асимметрии, их контуры четкие и ровные;

- Затем идет описание глазных яблок и содержимого глазниц – без патологических сигналов, т.е. в норме;

- Область мостомозжечкового угла – место отхождения слухового или преддверно-улиткового нерва, отвечающего за слух – без изменений, нерв определяется с обеих сторон;

- Описываются придаточные пазухи носа – в правой гайморовой пазухе имеется киста – остальные пазухи в норме, пневматизация обычная (содержат воздух, а не гной или жидкость);

- Далее идет исследование сосудов головного мозга или МР-ангиография – отсутствие изменений калибра, симметричность, отсутствие смещения и сужения просвета – норма. Небольшое сужение допускается;

- Затем проводится венография – отсутствие изменений и нормальный калибр – норма.

В заключение выносят только патологические изменения – в данном случае это очаги ишемии, атрофия лобно-височных областей, киста гайморовой пазухи. В целом картина соответствует возрасту пациента – 65 лет. МРТ-признаки сосудистой энцефалопатии – окончательный диагноз будет определен лечащим врачом

Обратите внимание – в норме на снимках отсутствуют изменения, очаговые или диффузные (распространенные равномерно), кисты, опухоли, новообразования, участки патологической гипер или гипоинтенсивности сигнала. Анатомические образования имеют четкие ровные контуры, не смещены, симметричны

Сосуды симметричны, без признаков сужения просвета, с нормальным ходом и калибром, интралюминарный сигнал (фактически кровь в сосуде) гомогенный, что говорит об отсутствии тромбов в просвете артерии или вены.

Подобным путем проводится расшифровка и описание снимков в любой клинике. Однако точность сделанного заключения зависит от квалификации врача МРТ-диагностики.

Как расшифровываются снимки рентгена черепа

Интерпретацией результатов занимается врач-рентгенолог. Проведя процесс сканирования черепной коробки во всех необходимых проекциях и укладках, доктор даёт расшифровку снимков, и составляет заключение обследования.

Исследуя зафиксированное на снимках изображение, доктор анализирует размеры, форму, расположение и толщину костей черепа, сравнивает эти данные с показателями нормы. Также врача интересует сосудистый рисунок, состояние черепных швов и околоносовых пазух, общая форма свода черепа.

Рентгенограмма, в большинстве случаев, достаточно чётко показывает наличие переломов основания или свода черепа. Однако, например, если кости имеют высокую плотность, распознать перелом на рентгене будет сложно.

Хорошо заметны на снимках врождённые патологии развития черепной коробки, остеопороз или увеличение размеров турецкого седла – отклонений, которые являются результатом хронически повышенного внутричерепного давления. Этот симптом может провоцировать увеличение размеров головного мозга, при этом он начинает давить на внутреннюю пластинку черепа, оставляя на ней так называемые пальцевые вдавления.

При наличии остеомиелита, снимки показывают очаги кальцификации черепных костей. Если присутствует хроническая субдуральная гематома, на изображениях визуализуются внутричерепные кальцификаты.

Результаты обследования позволяют обнаружить обызвествлённые опухоли головного мозга, или объёмные образования по степени смещения обызвествлённого шишковидного тела по отношению к срединной плоскости черепа.

Миеломная болезнь обычно поражает плоские кости, в том числе, кости черепа. Снимки рентгенографии могут отобразить миеломные образования различного типа – очаговые, узловатые, сетчатые, остеолитические, остеопоротические или смешанные. Наиболее характерный рентгенологический симптом множественных миелом черепа – наличие у каждого очага дефекта резких контуров, и схожесть самого дефекта с ямкой или выбоиной в костной структуре. Миеломная болезнь характерна тем, что она обычно не проявляется изолированно: если поражение обнаружено в костях черепа, необходимо обязательное обследование остальных костей скелета.

Лучшие материалы месяца

- Коронавирусы: SARS-CoV-2 (COVID-19)

- Антибиотики для профилактики и лечения COVID-19: на сколько эффективны

- Самые распространенные «офисные» болезни

- Убивает ли водка коронавирус

- Как остаться живым на наших дорогах?

Черепная коробка человека – прочный костный каркас для головного мозга. Кроме защитной функции, эта костная структура выполняет и другие, например, участвует в формировании речи человека, в процессе дыхания, пережёвывания пищи, коммуникации человеческого организма с окружающей средой посредством работы органов чувств.

Несмотря на свою прочность, кости и полость черепа подвержены заболеваниям и травмам ничуть не меньше, чем другие части тела, органы и костные образования. Своевременная и точная диагностика – одна из гарантий того, что опасные нарушения в черепной коробке не повлекут непоправимых последствий для человека. К методам диагностирования состояния черепа относится, в том числе, рентгенография черепной коробки. Этот метод считается менее информативным, чем, к примеру, магнитно-резонансная томография, однако он является наиболее доступным из всех, так как МР-томографы установлены далеко не в каждом медицинском учреждении, а рентген-кабинеты оборудованы практически во всех поликлиниках и больницах.

Рентген-обследование черепа позволяет выявить переломы, опухоли, травмы, гематомы, отклонения в развитии, и иные угрожающие для человека состояния черепной коробки, благодаря чему лечащий врач имеет возможность поставить диагноз и разработать схему лечения.

Больше свежей и актуальной информации о здоровье на нашем канале в Telegram. Подписывайтесь: https://t.me/foodandhealthru

Автор статьи:

Тедеева Мадина Елкановна

Специальность: терапевт, врач-рентгенолог, диетолог.

Общий стаж: 20 лет.

Место работы: ООО “СЛ Медикал Груп” г. Майкоп.

Образование: 1990-1996, Северо-Осетинская государственная медицинская академия.

Другие статьи автора

Будем признательны, если воспользуетесь кнопочками:

Процесс проведения обследования

Сам по себе томограф представляет собой «туннель» цилиндрической формы, который со всех сторон окружен огромным магнитом. Пациент размещается в горизонтальном положении, лежа на спине, на специальной передвижной кушетке. Медицинский персонал фиксирует его тело с помощью валиков, ремней и стяжек. Обследование проводится следующим образом:

- После фиксации тела пациента, на его голове закрепляют специальные проводные датчики. Они проводят и принимают импульсы, которые обрабатываются компьютером с последующим формированием изображения.

- Через катетер в вену на руке вводится контрастирующее вещество (при необходимости).

- Кушетка въезжает в туннель томографа. Весь медицинский персонал покидает помещение, в котором установлен аппарат.

- Диагностика занимает 30-45 минут. В течение всего этого времени пациент должен лежать неподвижно и выполнять все команды диагноста. Связь с последним осуществляется по радио.

Особенности рентгенографии черепной коробки у детей

Для того, чтобы ребёнок не боялся непонятной и незнакомой процедуры, ему следует объяснить простыми и доступными словами, как проводится рентгенография, что этот процесс совсем не причиняет боли, что рядом могут находиться родители, поэтому причин для страха нет, и нужно просто слушаться доктора. Совсем маленьким детям разрешена соска-пустышка.

Ребёнка усаживают или укладывают, и аккуратно фиксируют, чтобы он не двигался. Все металлические заколки, украшения и аксессуары для волос нужно снять. Тело закрывают свинцовым фартуком, может дополнительно использоваться свинцовый воротник для защиты щитовидной железы.

После рентгенографии следует давать малышу обильное питьё – морсы, чаи, соки с мякотью, молочные и кисломолочные напитки, чтобы нейтрализовать действие полученной дозы облучения.

Виды рентгенографии черепа

Учитывая сложность строения черепной коробки, и большое количество составляющих ее костей, врачи выделяют два вида рентгенографии черепа:

- обзорную;

- прицельную.

Обзорная рентгенография головы не имеет целью визуализировать какой-либо конкретный участок черепа. Её снимки показывают состояние костной структуры в целом.

Прицельная рентгенография даёт возможность обследовать состояние определённой части черепа:

- скуловых костей;

- костной пирамиды носа;

- верхней или нижней челюсти;

- глазниц;

- клиновидной кости;

- височно-нижнечелюстных суставов;

- сосцевидных отростков височных костей.

Снимки прицельной рентгенографии показывают наличие кальцификатов в костях, кровоизлияния и гематомы в конкретной части черепа, обызвествление частей опухолей, наличие патологической жидкости в придаточных пазухах носа, изменение размера костных элементов, связанное с акромегалией, нарушения в области турецкого седла, провоцирующие патологии гипофиза, переломы костей черепа, а также расположение инородных тел или очагов воспаления.

КТ основания черепа с контрастом

Компьютерная томография поддерживает использование контрастных препаратов. Это расширенная методика проведения обследования, предусматривающая введение в кровоток пациента неионного раствор йода. Контраст, распределяясь по организму, проникает во все органы и ткани, избирательно накапливаясь в тех местах, где нарушен гематоэнцефалический барьер, или имеется воспаление, инфекция, опухоль. Йод, входящий в состав контрастного препарата, задерживает почти 100% рентгеновских лучей, из-за чего возникает эффект “подсветки” патологии, облегчающий диагностику соответствующего заболевания.

Снимок КТ основания черепа

Противопоказания для КТ основания черепа с контрастом

КТ с контрастом противопоказано при наличии следующих патологий и состояний:

-

Почечная недостаточность: контраст в основном выводится почками. При нарушении их функции выведение контрастного препарата нарушается, что сопровождается острым повреждением тканей почек. Клинически это проявляется прогрессирующим увеличением уровня сывороточного креатинина в течение 1-2 суток после обследования. Данная патология известна как контраст-индуцированная нефропатия. Факторы риска: пожилой возраст, хронические заболевания почек, сахарный диабет, обезвоживание, высокие дозы контрастных препаратов. Обязательное проведение анализа крови на креатинин позволяет выявить скрытую почечную недостаточность и предупредить осложнения;

-

Аллергия на йод: в большинстве случаев аллергические реакции не представляют опасности для здоровья и протекают в виде кожного зуда, высыпаний на коже, тошноты, рвоты. Однако у пациентов с анафилаксией введение рентгеноконтрастных препаратов может спровоцировать отек верхних дыхательных путей, потерю сознания, остановку дыхания. По этой причине наличие аллергии на йод – противопоказание для введения контраста;

-

Индивидуальная непереносимость рентгеноконтрастных препаратов: клинически проявляется в виде тяжелой реакции на введение контраста и сопровождается рвотой, потерей сознания, коматозным состоянием. Является абсолютным противопоказанием для КТ с контрастным усилением. Встречается исключительно редко;

-

Сахарный диабет на фоне лечения метформином, использующемся для снижения уровня глюкозы крови, который в сочетании с контрастом, может провоцировать кетоацидоз – патологическое увеличение концентрации азотистых продуктов обмена веществ и кетоновых основания. Это грозное осложнение наблюдается у больных сахарным диабетом, сопровождается потерей сознания, комой. Для профилактики подобного осложнения следует обратиться к эндокринологу, который изменит схему лечения;

-

Заболевания щитовидной железы, сопровождающиеся гипертиреозом: йод – основной компонент гормонов щитовидной железы. При введении контраста их уровни в организме резко увеличиваются, что может служить провоцирующим фактором, вызывающим тиреотоксический криз – грозное осложнение заболеваний щитовидной железы, сопровождающееся тошнотой, рвотой, сердечно-сосудистой недостаточностью, нарушением функции почек, лихорадкой, острым психозом, комой;

-

Грудное вскармливание: контрастные препараты проникают в грудное молоко. Избыток йода в них может вызвать нарушении функции щитовидной железы у грудных детей. По этой причине при проведении КТ основания черепа с контрастом необходимо: временно перейти на искусственное вскармливание или питание заранее сцеженным грудным молоком. Контраст полностью выводится из организма в течение нескольких часов – в это время необходимо минимум дважды сцеживать излишки молока, чтобы предупредить лактостаз.